Уровень гамма-радиации нормальный, но когда переключаешь индикатор радиоактивности в бета-режим, то... поначалу ничего не происходит — на дисплее нули. Но если опустить зонд к земле, раздастся характерный сбивчивый треск и на экране появится цифра — 15 распадов на квадратный сантиметр в секунду. За час, что мы здесь будем, на 16 тысячах гектаров заповедника распадется 25 триллионов частиц, и это только в поверхностном слое. Стронций-90 «тлеет» здесь уже более полувека и продолжит делать это еще лет сто, медленно теряя активность. Сегодня исполняется ровно 55 лет со дня учреждения самого необычного заповедника России — Восточно-Уральского. И это хороший повод, чтобы рассказать, где он находится и насколько там опасно.

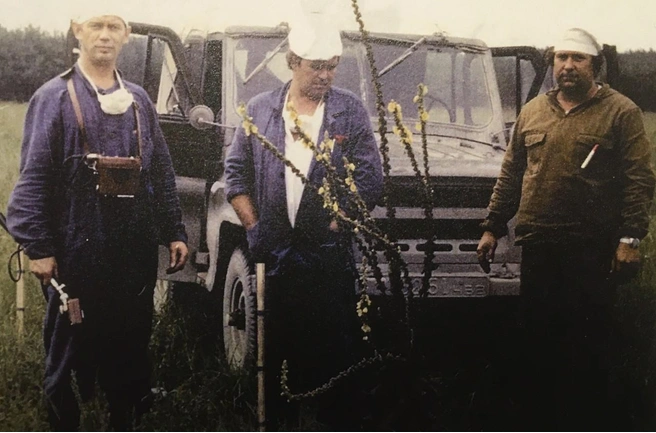

Мой проводник Олег Тарасов, сотрудник центральной заводской лаборатории ПО «Маяк», работает здесь ровно столько, сколько я живу, — с 1979 года. Он одет в камуфляж и высокие сапоги, и сейчас этого достаточно.

— Находиться здесь сегодня неопасно, — объясняет он. — Но хозяйственная деятельность на этой земле по-прежнему запрещена, и вход формально запрещен: за этим следит охрана Росатома.

А если поесть местных грибов?

— Получишь небольшую дозу радиации, но в целом настолько низкую, что разовое употребление не приведет к каким-либо последствиям для здоровья, — объясняет он. — Но регулярное употребление рыбы, мяса или растений из заповедника, конечно, вредно. Это одна из причин, почему он до сих пор охраняется.

Впрочем, высокие сапоги и камуфляж нужны и по другой причине — здесь много клещей.

Восточно-Уральский государственный заповедник — это головная часть Восточно-Уральского радиоактивного следа (ВУРС), который образовался после аварии на «Маяке» 29 сентября 1957 года. В тот день на предприятии, которое строилось для получения военного плутония, взорвался контейнер с высокоактивными отходами. Емкость была накрыта бетонной крышкой массой 160 тонн (как сотня автомобилей), которую отбросило метров на 20, а радиоактивное облако вытолкнуло вверх на километр. Количество радиоактивных выбросов было в разы меньшим, чем при более поздних катастрофах в Чернобыле и Фукусиме, но проблемой был их состав с высокой концентрацией стронция-90. Период его полураспада составляет порядка 30 лет, то есть даже сегодня от первоначального количества осталась четверть.

В тот день повезло с ветром, который дул мимо крупных городов. Ось радиоактивного облака ушла на северо-северо-восток от Озёрска на 300 километров, но не накрыла Свердловск. Наиболее пострадавшие территории — это промплощадка самого «Маяка», принявшая до 90% всех изотопов, и зона длиной 25 километров, очерченная по границе радиоактивного заражения в 2–4 кюри. Собственно, ее-то через 9 лет после аварии, 29 апреля 1966 года, и оформили в заповедник.

Катастрофу 1957 года не нужно путать с другим радиоактивным инцидентом — сбросом опасных отходов в реку Течу в 1949–1952 годах, от чего она фонит до сих пор.

Раньше на месте заповедника текла обычная для башкирских территорий жизнь, от которой сейчас остались лишь намеки. На маяковском уазике мы едем к берегу озера Бердениш (иногда произносят Бердяниш) мимо остовов старых домов, которые еле различимы даже в сухой траве. Единственная сохранившаяся постройка — ладная хата с плотной каменной кладкой, вероятно, магазин.

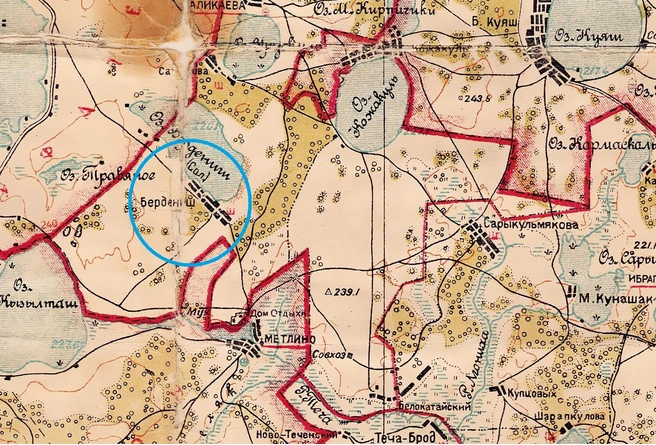

На месте этих «забросов» располагался поселок Бердениш, который можно увидеть на карте 1936 года. На ней же видна еще одна исчезнувшая деревня Галикаева севернее озера Урускуль. Кроме них по горячим следам отселили еще два села — Салтыкова и Кирпичики. В общей сложности — более тысячи человек.

Советник ПО «Маяк» по экологической безопасности Юрий Мокров, который поехал с нами, говорит со вздохом:

— Конечно, люди очень пострадали психологически: к ним пришли военные с автоматами и сказали оставить свой дом, постреляли их домашний скот, потому что оставлять его было опасно. Это очень тяжело. Но эвакуация была проведена быстро, за неделю, поэтому удалось хотя бы избежать сильного вреда здоровью.

В следующие два года отселили еще 24 села с общим населением более 12 тысяч. Сейчас люди если и навещают эти места, узнают их с трудом.

Олег Тарасов добавляет:

— Несколько лет назад мы приезжали сюда с воспитательницей детского сада, которая родилась в Берденише. На момент аварии ей было 11 лет. Мы с ней походили, она показала, где были улицы, где стоял ее дом, где находился магазин. Но распознать уже сложно, конечно.

А летом здесь всё выглядит по-другому.

— В обжитых местах из-за высокого содержания азотных удобрений в почве очень сильно разрастаются растения вроде крапивы, которые любят азот: трава тут высотой метра два, — добавляет Олег Тарасов. — Поэтому ни луг, ни степь пока не формируются.

Создание заповедника в 1966 году преследовало несколько целей. Первая очевидна — обеспечить безопасность людей. Вторая — бюрократическая: отчужденные земли нужно было оформить де-юре, иначе бы население рано или поздно попыталось использовать их «с пользой». Но была и третья причина, со временем ставшая основной, — научная.

— Когда человек ушел из этих мест, природа стала бурно восстанавливаться, поэтому появилась возможность изучать ее, — говорит Юрий Мокров.

— Изучать в смысле радиационного воздействия?

— И не только. Без человека на этих землях появились редкие виды растений, животных и птиц, и биоразнообразие здесь выше, чем в Ильменском заповеднике. Вон, видишь, лебедь плавает.

Позже я увидел косулю, но не успел сфотографировать. Вообще же живности здесь много: четыре рептилии, 214 видов птиц, 48 видов млекопитающих. Четыре растения и восемь птиц занесены в Красную книгу, например, кудрявый пеликан и орлан-белохвост.

Но пеликаны нам не встретились, зато нашлись в изобилии кивсяки — жутенькие червячки, которые иногда портят урожай клубники. Здесь их полчища, причем не только в опавшей листве, где они живут и приносят пользу, но и на камнях. Такие нашествия иногда случаются.

Но особый интерес к заповеднику, конечно, был в другом — люди впервые получили возможность изучать миграцию изотопов и биологическое действие радиации в натурном эксперименте. Выяснилось, например, что сосна переносит радиацию в разы хуже, чем береза, и, может быть, поэтому большая часть заповедника — это густой березовый лес. Еще узнали, что растения накапливают стронций-90 сильнее, чем животные, которые их едят, потому что у животных сначала усваивается кальций, а уже потом стронций-90, тогда как у растений — на равных. А из мяса безопаснее свинина и цыплятина, потому что хрюши и куры не поглощают подножный корм.

— Озеро Бердениш почти очистилось, потому что изотопы осели в донных отложениях, — говорит Олег Тарасов. — А вот дальше озеро Урускуль, оно гораздо более соленое, поэтому сорбция радионуклидов идет медленнее и уровень загрязнения даже сейчас в несколько раз выше.

Изучали и диких животных. Как и деревья, они гибли от радиации, если получали большую разовую дозу. В остальном зона отчуждения не превратилась в заповедник с мутантами. Вернее, мутации здесь фиксируются, как и в природе вообще, но их уровень не превышает естественного значения. Например, выяснилось, что мелкие грызуны размножаются настолько быстро, что генетический материал просто не успевает повредиться достаточно для рождения условного «зомби». А применительно к более сложным животным установили, что радиация сильнее вредит молодым особям, чем пожилым, — этот же вывод справедлив для человека.

Такие вопросы изучали не только ради любопытства. После 1945 года люди жили с предчувствием, что Хиросима и Нагасаки могут быть не последними городами, где придется восстанавливать жизнь на зараженных землях. И скоро в самом деле пришлось, хоть и по другому поводу: через 20 лет после учреждения заповедника произошла чернобыльская катастрофа, где наработки ученых и их личное присутствие сильно помогли. Мой проводник Олег Тарасов, например, был в Чернобыле более десяти раз начиная с лета 1986 года.

А еще здесь отрабатывали методы рекультивации, например, пахали землю хитроумными плугами, которые перемещали горизонты почвы, проще говоря, срезали толстенный пласт и выворачивали его наизнанку. Метод оказался эффективным, но энергоемким и долгим. Атомные катастрофы — это вообще дорогое «удовольствие».

Вообще до старта атомной гонки в 1945 году радиобиология и радиоэкология находились в зачаточном состоянии, точнее, считались науками академическими, для общего развития. С началом холодной войны интерес стал сугубо практическим, поэтому и вопросы формулировались примерно так: какой уровень заражения позволяет употреблять в пищу мясо, выращенное на таких территориях? И ученые со временем дали точные ответы, например, для говядины допустимо заражение до 10 кюри на квадратный километр, для свинины — до 100. Примерно такой уровень заражения в заповеднике в настоящий момент.

Кстати, стронций-90 в очень небольших количествах люди поглощают и в чистых зонах — следствие многочисленных ядерных испытаний, которые ввели радионуклиды в наш «рацион». Мы сталкиваемся с радиацией чаще, чем думаем.

Вообще-то первые эксперименты с облучением растений и дрозофил в СССР начала секретная «Лаборатория Б» в 25 километрах от Озёрска, где трудились ученые-зэки, включая Зубра — Николая Тимофеева-Ресовского. Но одно дело — лабораторные опыты, и другое — целая территория, похожая на последствия ядерного взрыва: здесь появилась возможность изучать поведение изотопов в длительной перспективе.

Кстати, «приключения» территорий вокруг Озёрска (Челябинска-40) не закончились в 1957 году. Еще один неприятный инцидент случился десять лет спустя. Юрий Мокров рассказывает:

— Зима 1967 года года была малоснежной, а весна — очень засушливой, что привело к частичному высыханию озера Карачай. Кроме того, погода оказалась ветреной: порывы достигали 25 метров в секунду. В результате донные осадки Карачая, содержащие радиоактивные вещества, стало разносить за пределы предприятия.

Карачай, также известный как водоем В-9, служил хранилищем радиоактивных отходов, которые, по замыслу, покоились на дне под слоем воды. Его пересыхание оголило накопленные вещества, превратив озеро в источник выбросов.

Ветер снова дул преимущественно в северо-восточном направлении, поэтому языки легли по нескольким азимутам: на востоке — в сторону Кунашака и многострадального Муслюмово, на севере — до Булзи, на северо-востоке — в район Усть-Багаряка. Правда, объем выброса был несравнимо меньшим, чем в 1957 году, — в тысячи раз. Сейчас озеро Карачай забетонировано.

А это брошенное здание с загадочной надписью «РЕУРС» стоит на окраине поселка Метлино на полпути к Озёрску от трассы Екатеринбург — Челябинск. Для заповедника оно имеет ключевое значение — с 1977 года здесь располагался научный центр по изучению Восточно-Уральского радиоактивного следа, так называемый ОНИС (опытная научно-исследовательская станция). Заповедник был ее структурным подразделением. Сейчас здание охраняется, но лет десять назад его активно осваивали сталкеры, вытаскивая «артефакты» советского периода: пробирки, партбилеты, старые книги.

Саму станцию ОНИС создали еще раньше, в 1958 году, почти сразу после аварии на «Маяке», когда стало ясно, что ничего неясно. Первой задачей 11 ученых было разобраться, какие земли и насколько заражены. Впоследствии станция превратилась в мощный институт с почти 1500 сотрудниками, где и зародилась отечественная радиоэкология. Сотрудники, кстати, активно занимались земледелием, причем урожай, собранный на территории заповедника, нередко шел в пищу, если уровни загрязнения были безопасными.

После 1986 года фокус интереса сместился на чернобыльские земли, куда специалисты ОНИС активно ездили: например, один из них, Вениамин Мартюшов, стал героем статьи к годовщине чернобыльской катастрофы. «Онисовцы» сформировали костяк спецпредприятия «Комплекс» в Припяти, которое занималось изучением радиации.

Но в конце 90-х началась волна реорганизаций: ОНИС расформировали, а сотрудников забрали в центральную заводскую лабораторию ПО «Маяк». В 2000 году помещение ОНИС купила коммерческая фирма, назвавшаяся «РЕУРС» по созвучию с ВУРСом, которая хотела наладить на месте бывшей лаборатории производство пластиковых труб. Но через четыре года она обанкротилась, и с тех пор здание пустует, а содержанием заповедника занимается само ПО «Маяк».

Впрочем, с точки зрения радиационной науки потенциал заповедника уже почти исчерпан — большая часть радионуклидов распались. Например, измеренные нами 15 распадов в секунду на квадратный сантиметр — это примерно 4 кюри на километр квадратный. Правда, специалисты поправляют меня: бета-частицы обладают низкой проникающей способностью, поэтому 15 распадов — это только на самой поверхности. Вообще же уровень загрязнения оценивается в 20–100 кюри на квадратный километр, что вполне различимо для приборов, но уже почти не влияет на жизнь.

Сегодня заповедник интересен в самом прямом смысле — как 16 тысяч гектаров нетронутой природы там, где и нетронутого метра не сыщешь. Его единственный аналог — это Полесский заповедник севернее Чернобыля, где природа в отсутствие человека тоже буйствует. Интересная, кстати, история: даже радиационные катастрофы не наносят природе того вреда, что обычная хозяйственная деятельность современного человека с его автомобилями, пестицидами и стихийными свалками.

Но что делать именно с этой землей, понимания нет. По идее, заповедниками ведает Министерство природных ресурсов и экологии, но, по словам «маяковцев», брать его на баланс не спешат.

— Сама идея, что заповедник возник на когда-то зараженной земле, кажется многим неприемлемой, поэтому он по-прежнему остается на нашем балансе, — говорит Юрий Мокров. — Мы следим за ним. Например, очень важно не допускать пожаров, которые с дымом разносят радионуклиды. Но вот гляди: упавшее дерево. По идее, нужны егеря и специалисты по лесу, которые будут убирать старые деревья, проводить санитарную вырубку, ухаживать за лесом и следить за животными. Поэтому, конечно, нужно передавать его Министерству природных ресурсов, и в марте мы в очередной раз обратились с таким предложением.

А увидеть заповедник несложно: когда поедете из Челябинска в Екатеринбург, сразу после поворота на Татарскую Караболку посмотрите налево — это дальняя от «Маяка» часть заповедника. Самого, пожалуй, странного заповедника в России.

На днях исполнилось 35 лет со дня самой крупной радиационной катастрофы в истории человечества — взрыва Чернобыльской АЭС. Мы поговорили с ликвидаторами, и, что удивительно, с их точки зрения, события не столь драматичны, как в книгах и фильмах о Чернобыле.

Мы уже публиковали завораживающий рассказ о том, что на самом деле случилось на «Маяке» в 1957 году.

Но еще раньше территория вокруг реки Течи была загрязнена сбросом радиоактивных отходов: вынужденная мера в гонке вооружений конца 40-х годов. Вот как выглядит Теча в наши дни.

А вот репортаж из настоящего заповедника — национального парка «Таганай».